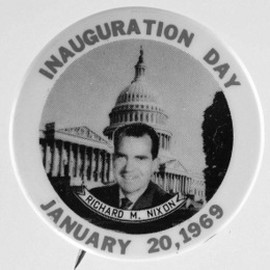

L’avventura presidenziale di Richard Nixon – che si insediò alla Casa bianca il 20 gennaio del 1969, mezzo secolo fa – fu il prezzo che i democratici pagarono per i loro peccati, per le loro buone azioni, per certi loro successi nel cambiare il Paese. Poteva sembrare un incidente. Si rivelò, con il senno di poi, una svolta storica.

Nixon vinse le elezioni del novembre 1968 promettendo di tirar fuori gli americani dalla palude vietnamita in cui li aveva cacciati Lyndon Johnson. Mentiva, come si sa, e riuscì nell’impresa solo dopo altri anni di guerra e con una soluzione che se l’avessero adottata i democratici avrebbe attirato le sue accuse di tradimento: un cessate-il-fuoco che era una evidente resa a orologeria, la conferma eclatante della teoria del domino in Indocina, l’esodo di due milioni di rifugiati vietnamiti, i massacri nella Cambogia dei Khmer Rouge. Ma lì per lì la menzogna funzionò, come spesso accade.

Soprattutto Nixon vinse sfruttando in chiave anti-Partito democratico le conseguenze politiche, sociali e culturali dei conflitti innescati dai movimenti progressisti del decennio precedente. Ad alcuni di essi i democratici avevano offerto una sponda riformatrice, di alcuni di essi (quelli più radicali) erano stati anche bersaglio e vittima – ma insomma, mica si voleva andare tanto per il sottile. La campagna elettorale nixoniana fu di una precisione ficcante, le sue parole d’ordine di una semplicità disarmante, banali in democrazia e tuttavia chiare nel loro significato aggressivo per chiunque ne intendesse le parole in codice nel contesto del tempo.

La prima parola in codice era “legge e ordine” – e chi non è d’accordo con le virtù della legalità? I repubblicani la usarono per raccogliere il consenso degli elettori spaventati dalle rivolte urbane, dai disordini politici, dai costumi scostumati e, senza troppi distinguo, dalla criminalità comune. Diedero la colpa di tutto ai democratici, troppo permissivi, facili ai flirt con le proteste antiautoritarie, inclini a comprendere più le ragioni dei freaks che degli squares, dei delinquenti più che delle vittime. E spostarono il dibattito dalla sicurezza economica e sociale della tradizione newdealista alla sicurezza personale e familiare contro i pericoli della strada.La seconda parola in codice era “maggioranza silenziosa” – e chi non è d’accordo con il principio di una testa-un voto, qualunque sia il tono della voce? Ma qui era usata in contrapposizione alle minoranze rumorose che agitavano le piazze a cui, si diceva, i democratici facevano l’occhiolino (anche quando ne uscivano con un occhio nero). La maggioranza degli americani, diceva Nixon, era formata dai milioni che non urlano e non dimostrano, ma che chiedono che anche i loro diritti siano rispettati. Da essa doveva nascere una nuova maggioranza repubblicana, diceva qualche operatore disposto a scommettere sul futuro, sulla crisi della vecchia coalizione democratica.

La terza parola in codice era “strategia meridionale”, che si incuneava proprio in uno dei caposaldi della vecchia coalizione democratica, il Sud bianco razzista segregazionista e mono-partito, un caposaldo che già scricchiolava. La politica dell’amministrazione Johnson di appoggio ai diritti civili aveva favorito una rivoluzione. Ma aprendo l’accesso alle urne dei neri aveva spinto, per reazione, gli elettori bianchi alla rivolta. I repubblicani puntavano a intercettarne il consenso soffiando sul fuoco delle tensioni razziali, così come era accaduto nel 1964 con Barry Goldwater. Speravano di insediarsi negli stati meridionali in cui erano storicamente assenti.

Lo sfondamento repubblicano non avvenne, perché i bianchi meridionali preferirono rifugiarsi nell’abbraccio nostalgico di George Wallace, il candidato democratico scissionista. Tuttavia Wallace fece ai repubblicani due grandi doni. Nell’immediato sottrasse voti al Partito democratico, garantendo la vittoria di Nixon. (Un po’ di numeri? Nixon prese il 43,4% dei voti popolari e 301 grandi elettori, il candidato democratico il 42,7% dei voti e 191 grandi elettori, Wallace il 13,5% e 48 grandi elettori in 5 Stati.) In prospettiva, ruppe per sempre la fedeltà al Partito democratico dei bianchi meridionali, che non tornarono più all’ovile..jpg)

Gli effetti trionfali delle strategie nixoniane si videro nel 1972, quando i democratici di George McGovern si presentarono spavaldamente come il partito dei movimenti: attivisti dei diritti civili, afroamericani, studenti, pacifisti, ambientalisti, femministe. Con un programma che chiedeva il ritiro immediato dal Vietnam e il reddito minimo garantito. Nixon aveva il nemico perfetto, e andò a nozze con le caricature: ecco a voi la sinistra capellona, anti-patriottica e anti-famiglia. Prese voti a valanga (61% contro 37%) in tutto il paese (520 voti elettorali contro 17). I democratici persero i loro elettori tradizionali più moderati, fra i quali i lavoratori dei sindacati, un fatto senza precedenti.

Anche la caduta di Nixon, un mandato presidenziale e mezzo dopo quel 20 gennaio di cinquant’anni fa, fu un successo che i democratici pagarono a caro prezzo, fino all’ultimo centesimo. Poteva sembrare un evento rigeneratore. Con il senno di poi, mise il suggello definitivo sulla svolta storica.

Il caso Watergate fu per loro una vittoria di Pirro. Molti conservatori si convinsero che non c’era da fidarsi del sistema. Non dei democratici, ovviamente. Ma neanche dei repubblicani, o almeno di quel partito repubblicano lì, troppo establishment, che aveva contribuito al clima da impeachment. Né tanto meno dei mass media nazionali: asserviti a chi voleva distruggere Nixon per puro odio personale, e comunque espressione di una cultura elitaria e libertina, estranea alla gente comune e intenta a corromperla. Cominciarono allora a costruire, con grande passione, nuovi movimenti popolari, un apparato mediatico tutto loro e un nuovo Partito repubblicano.

Nixon fu un presidente di transizione fra due regimi. Sfidò il regime democratico-newdealistico fino ad allora prevalente ma senza avere la forza di rovesciarlo. Si trovò così in una posizione di debolezza, tanto da esserne travolto, da vedere messa in discussione la sua stessa legittimità, anche dal suo partito. Il nuovo Partito repubblicano che nacque da quella esperienza, il partito del 1980 di Ronald Reagan, fu un’altra cosa: più popolare, militante, religioso e partisan, più American heartland e meno coastal, anti-cosmopolita e anti-metropolitano, conservatore e anti-newdeal al midollo. E naturalmente capace di vincere, di diventare davvero una duratura maggioranza nazionale, di esercitare un’egemonia ideologica su un nuovo regime.

Riproduzione riservata